風葬とは、遺体を雨風にさらして風化させるという葬送のことです。

古くから世界各地で行われていた弔い方で、日本でも中世までは遺体を入れた棺を木の枝にぶらさげて風化を待つ「樹上葬」という葬送が行われていました。

沖縄では風葬が長く行われ、戦前まで続いていました。

戦後は、衛生面の問題や、女性が風葬した遺骨の処理をしていたことに対して反対運動が起きたため、ほぼなくなっています。

海外では、バリ島やボルネオ島など、現在でも風葬が続いている地域があります。

しかし、衛生的に問題があることや、地域信仰が廃れてきたため、葬送が行われることは少なくなってきています。

風葬とは

風葬とは古くからある弔い方のひとつで、曝葬(ばくそう)あるいは空葬ということもあります。

死者を自然に還す葬儀「自然葬」の一つとして、古くから世界中で行われてきた弔い方です。

土葬や火葬にせず、雨風にさらした状態で安置して、そのまま骨の状態にします。

風葬以外の自然葬とは

中世の日本では、遺体を棺に入れて木の枝にぶら下げる「樹上葬」や屋外の台の上に棺を置いたままにする「台上葬」といった方式も見られました。

海外では、チベット仏教で行われる「鳥葬」やガンジス川などに遺体を流す「水葬」など、地域それぞれの方法で死者を弔っていました。

風葬のやり方

遺体を土葬したり火葬したりせず、そのままの状態で雨風にさらし続けます。

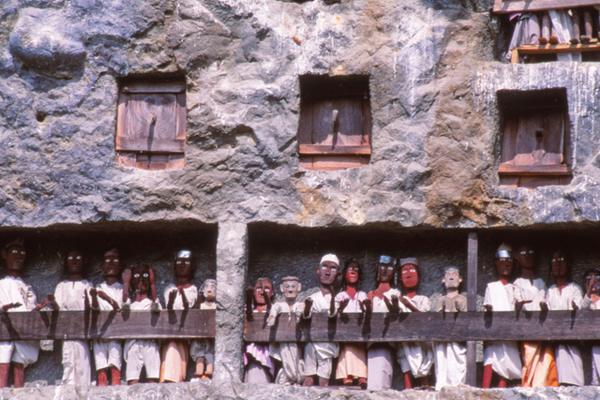

遺体は服を着た状態のまま、木の上や洞窟などに置かれます。

そのまま放置される場合のほか、骨になったところで水洗いし、別の場所に安置するケースもあります。

身分のある人に対しては、台の上に置かれ周りに小石を積み重ねた風葬墓を設けるといったことも見られました。

日本の風葬の歴史

日本では、弥生時代の遺跡から風葬の跡が発見されています。

平安時代以降では、京都では帷子辻・化野・鳥辺野といった地域が、風葬など葬送の地となっていました。

その後日本では、庶民でも墓地に遺体を葬ることが定着したため、風葬の慣習は廃れていきました。

近代以降は、土葬や火葬がほとんどとなっています。

今でも風葬が行われる地域

日本では見られなくなった風葬ですが、世界には今でも行われている地域があります。

ご紹介していきましょう。

バリ島

バリ島のトルニャン村で生活する先住民族バリアガは、現在でも風葬を行うことで知られています。

この地域の人々は、死後の体は創造主である大地に戻るべきと考えています。

遺体は、竹で作った囲いの中に野晒しにして置かれ、周りには遺体の匂い消しのための香木が植えられます。

白骨化した後、頭蓋骨は墓地に並べ、その他の骨は埋葬されます。

ボルネオ島

ボルネオ島にいるイバン族では、一般の人は土葬しますが一部の身分の高い指導者に対しては風葬が行われています。

「ルンボン」という台の棺に置かれ、そのままさらして風葬で供養されます。

風葬を行うことで、神格化すると信じられているのです。

チベット

チベットでは、風葬が古くから行われており、現在でもその地域で一般的な弔い方です。

岩地で埋葬が難しく、寒冷地であるため微生物による分解が進まない、といったことが風葬を行う背景となっています。

モンゴル

モンゴルでも風葬が行われています。

遺体をさらして、鳥に食べてもらう形で行われるため「鳥葬」ともいわれています。

前世の罪は、鳥の命のために捧げることで許されるという地域信仰に基づいています。

また、モンゴルの遊牧民に伝わるやり方として、遺体を馬車に乗せ、途中で落ちたところでそのまま放置します。

風葬された後も回収されません。

住む場所を転々とする遊牧民らしい方法だといえるでしょう。

沖縄の風葬

日本では、沖縄地方で風葬が長く行われていました。

亡くなった後は自然に還るという「ニライカナイ」という自然回帰の思想があり、また土地が狭く火葬設備があまりなかったことが、風葬が続いた理由です。

明治時代に風葬が禁止されたことで沖縄にも火葬が拡がりますが、本島以外の離島は火葬施設の整備はかなり遅い時期となり、本島より土地もないため、かなり長いこと風葬の慣習が残っていたとされています。

神の島と呼ばれる久高島では1960年代まで、また宮古島では1970年代まで行われていたことが確認されています。

沖縄の風葬は、遺体を棺に入れて洞窟などに置き、白骨化させます。

その後、穢れを取るため骨を水で洗う「洗骨」が行われていました。

洗骨を行うのが長く女性の役目とされていましたが、戦後の女性解放運動によって反対され、風葬は行われなくなりました。

【風葬とは?】沖縄などに古くから伝わるやり方や歴史などを解説 まとめ

風葬は、亡くなった後に土葬や火葬をせず、そのまま雨風にさらして自然に還す「自然葬」のひとつです。

自然回帰の思想によって古くから伝わってきましたが、衛生的な問題からほとんどなくなっています。

バリ島やボルネオ島、チベットなどの地域では、地域信仰や土地柄から今でも続いています。

地域によってさまざまな風習が残されているのです。