危篤とは、病気やケガなどで意識がなくなり、回復が難しい状態のことをいいます。

家族や身近な人が危篤になると、非常に動揺してしまい、どうすればいいのかわからずにうろたえてしまう人も多いでしょう。

しかし、そうした状態でもやらなければならないことは多くあります。

駆けつける場合は、携帯電話や現金、宿泊できる身支度品などを用意し気持ちを落ち着けて向かいます。

危篤の連絡は三親等までの家族にするのが一般的といわれています。

連絡をする際にはマナーに注意が必要です。

この記事では、家族や身近な人が危篤になったときの対応についてまとめています。

参考にしていただければ幸いです。

お住まいの近くの互助会の資料請求が一括でできる!

資料請求された方限定で

無料エンディングノートを無料ダウンロード

「全国の互助会の資料請求」

目次

危篤とは

危篤とは病気やケガなどで生命の危機を迎え、回復の見込みがないと医師が判断した状態のことをいいます。

危篤になったからといって、すぐに亡くなるとは限らず、そのままの状態を数日保つこともありますし、回復に向かうケースもあります。

病院で危篤になった場合は、家族が病院に泊り込んだり、近くに宿泊したりするなどして、臨終に立ち会う準備をします。

危篤と重篤の違い

「危篤」と似た言葉に「重篤」があります。

重篤も病気やケガの状態が重いことを表しますが、生命の危機に至る可能性があるものの、回復の見込みがあると判断される状態を指します。

家族が危篤になった時はどうすればいいのか

家族の危篤を告げられた際には、非常に動揺してしまうものですが、まずは気持ちを落ち着かせることです。

すぐに亡くなるとは限りませんが、臨終に立ち会う心の準備をして病院に向かいましょう。

病院へ行く準備をする

病院に向かう際には、病院ないか近くの宿泊施設に泊まり込むことなどを考えて、下記のものを準備して持っていくといいでしょう。

- 携帯電話(できれば予備のバッテリー)

- 現金

- 着替えなどの宿泊セット

- 親戚などの連絡先

自宅で危篤になった場合

亡くなる方の8割以上は病院ですが、自宅で危篤になるケースも考えられます。

その場合には、すぐに救急車を呼ぶのではなく、まずは主治医に連絡を取り、どのように対処すべきか指示を受けるといいでしょう。

危篤は誰に知らせるのか

病院に向かい危篤状態であることを確認したら、家族や親戚へ連絡をしなければなりません。

誰に知らせればいいのでしょうか。

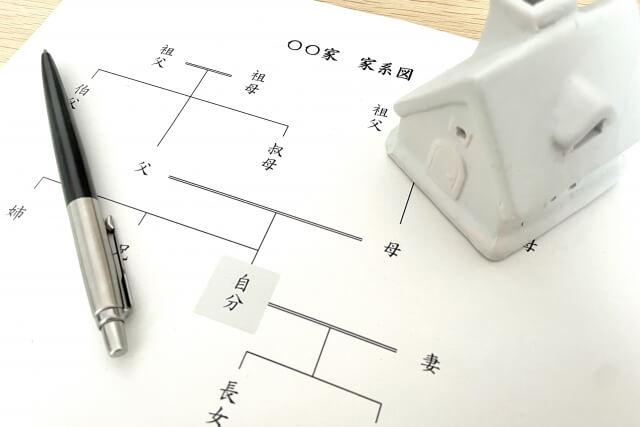

三親等までの親戚に連絡する

まずは、同居の家族に連絡します。

つぎに三親等までの親族に連絡するというのが一般的です。

三親等とは、両親・妻子・兄弟姉妹・祖父母・孫・叔父叔母までをいいます。

ただし、三親等にこだわるよりも、付き合いの深い人を優先して連絡することが大切です。

できれば事前に連絡先のリストを準備しておくと、漏らさずに連絡することができるでしょう。

教会に連絡

危篤に陥っている人がキリスト教徒の場合は、存命の間に行う儀式がありますので、早急に教会に連絡します。

カトリックの場合は、危篤の方の額と両手に油を塗りパンを与える「病者の終油の秘跡」という儀式を行います。

プロテスタントの場合は、聖書を朗読し、パンとワインを与える「聖餐式」の儀式を行います。

危篤を知らせる際の連絡について

危篤を知らせる際の連絡について、「マナー」と「注意点」を解説します。

電話で連絡する際のマナーと注意点

危篤の連絡はできれば電話でするのが望ましいです。

深夜や早朝など、時間帯によっては電話を躊躇するケースがありますが、本人との関係性によって「こんな時間に申し訳ありません」と一言添えて電話連絡するといいでしょう。

電話ではゆっくりと話し、下記のことをしっかり伝えましょう。

- 自分の名前と本人との関係

- 入院している病院名、住所、部屋番号

- 危篤の状況

- 自分の連絡先

メールで連絡する際のマナーと注意点

電話がつながらない場合や電話がはばかられる時間帯であった場合などには、メールで連絡しておきます。

メールを送った場合でも、時間を見て改めて電話しておくといいでしょう。

SNSで連絡する際のマナーと注意点

メールアドレスが分からない場合は、LineなどのSNSを使って連絡をします。

その際には、グループに投稿するのではなく、個別にメッセージを送るよう注意しましょう。

不特定の人に危篤の連絡をするのはマナーに反しています。

家族が危篤の場合に忌引きが認められるのか

家族が危篤状態となった場合には、仕事を休むこともあります。

その場合には忌引きが認められるのでしょうか。

危篤では忌引きが認められない

一般的には危篤では忌引きは認められません。

忌引きの規定は就業規則に定められていますが、殆どの場合は親族が亡くなった場合に忌引きが認められる規定となっています。

休む場合は有給休暇を消化する

そのため親族の危篤で会社を休む場合には、有給休暇を使います。

早めに上司に状況を説明し、有給休暇で休むことを伝えます。

もしすでに有給を消化してしまっている場合は、欠勤扱いとなります。

家族が危篤で休む際にしなければならないこと

危篤の連絡を受けて休む際に、しておかなければならないことを確認しておきましょう。

まとまった現金を用意

危篤になって亡くなられた後は、葬儀などで多くのお金がかかります。

病院にいた場合には入院費の清算があり、老人ホームや賃貸住宅にいた場合には、家賃なども清算しなければなりません。

病院に向かうまでの交通費や、数日の宿泊になれば宿泊代もかかります。

葬儀代、飲食代、宗教者への謝礼など様々な支払いが必要になります。

注意しなければならないのは、本人が死亡した後は、口座のお金は相続財産になるため、他の相続人の許可なく勝手に引き出せません。

あらかじめ用意しておくか、本人の許可を得ておく必要があります。

仕事の引継ぎを済ませること

家族の危篤で会社を休む場合には、まずは上司に連絡して説明し、休みをとることを伝えます。

その後改めて、自分が不在の場合の仕事をどうするのか、話し合いをすることになります。

不在時の引継ぎ内容をしっかり伝え、定期的に確認をすると心配がありません。

危篤の場合は、長引くことも考えられますので、数日休む場合のことも頭に入れておく必要があります。

その場合は、付き添いを家族の中で交代し、休みの間の仕事に必要な連絡などをするなど状況に応じた対応をしていくようにしましょう。

もし亡くなった場合の対応

危篤から回復せず臨終を迎えた場合には、家族の対応としてどのようなことがあるでしょうか。

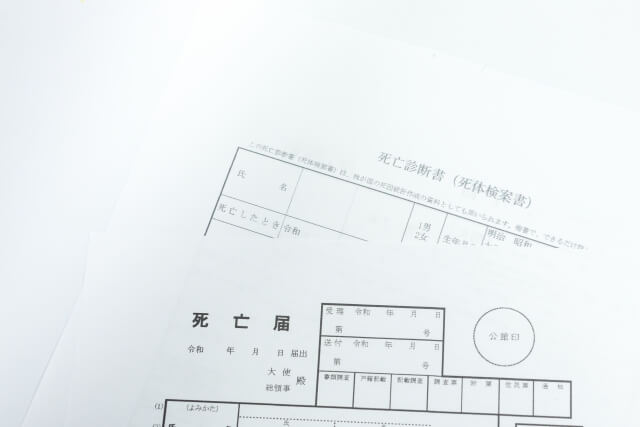

死亡診断書の手続き

臨終となったら、医師に死亡診断書の作成をしてもらいます。

役所に提出する重要な書類ですので、紛失しないようにしっかりと保管しておきましょう。

末期の水(まつごのみず)

家族が揃ったところで、亡くなった方の口に水を含ませる「末期の水」の儀式を行います。

脱脂綿を箸に巻きつけ、水を含ませて故人の唇を濡らします。

血縁の近い順番に行うのが一般的です。

医学が発達する前は、水を飲むかどうかで死亡を確認していたことが由縁となったといわれており、あの世に行っても喉が渇かないようにという願いを込める意味もあります。

葬儀社へ連絡する

事前に依頼する葬儀社を決めてある場合は、葬儀社に連絡をし、遺体の搬送をしてもらいます。

まだ葬儀社を決めていない場合は、病院に登録している葬儀社から選ぶか、とりあえず搬送だけ依頼して、葬儀社は後から決めることも可能です。

退院の手続き

搬送の手配ができたら病院の退院手続きをします。

入院費や治療費はこのときに清算しておくといいでしょう。

この後は家族はやることが多くなります。

後日また支払いに来るのは大変なので、早めに済ませておきましょう。

死亡の連絡をする相手

臨終を迎えた後は、関係者に死亡した旨を連絡します。

家族や友人への連絡

臨終に立ち会った人以外の家族や親せき、友人や勤め先などに連絡をします。

すぐに知らせる人と、葬儀の日程が決まってから連絡する人に分けて連絡していくといいでしょう。

宗教関係者への連絡

菩提寺の僧侶や教会など、宗教関係者に連絡して都合を確認します。

葬儀の日程を決めるために、早めに連絡する必要があります。

ご近所の方

葬儀の日程が決まったら、付き合いのある近所の方にも連絡しておきます。

自宅で遺体を安置する場合には、マンションの管理人や町内会にも知らせておくほうがいいでしょう。

自宅で亡くなった場合はどうするのか

自宅で亡くなった場合は、まずかかりつけの病院にすぐに連絡します。

亡くなる前の24時間以内に医師の診察や治療を受けていた場合には、立ち会っていなくても医師から死亡診断書を発行してもらうことが可能です。

また、持病による死亡であることがわかれば、同様に死亡診断書を出してもらえます。

かかりつけの医者がいない方は、警察に一度連絡します。

事件ではないかと事情聴取が行われますが、問題がなければ死体検案書を発行してもらえます。

遺体を動かすと警察の現場検証が長くなる可能性があるので、そのままにしておく必要があります。

救急車は遺体を運ぶことはできないので、救急車を呼ぶことはやめましょう。

葬儀の準備を進める際の注意点

亡くなってから葬儀までは決めなければならないことが多くあります。

まだ依頼する葬儀社が決まっていなければ、複数の葬儀社から見積りを出してもらい比較してから決めるようにしましょう。

慌ただしい中での決定になりますので、できれば事前に相談して依頼先の葬儀社を決めておくことがおすすめです。

【危篤とはどのような状態?】家族が準備すべきこと葬儀までのながれ まとめ

家族が危篤になったときには、気が動転してしまい、何をすればいいかわからなくなるかもしれません。

しかし、やるべきことが多くなりますので、気持ちを静めて関係者への連絡や必要な手続きを進めていくようにしましょう。

もしもの時の準備を予めしておくと、家族は慌てることが少なくなります。

できれば早めに備えておくと安心できます。

お住まいの近くの互助会の資料請求が一括でできる!

資料請求された方限定で

無料エンディングノートを無料ダウンロード

「全国の互助会の資料請求」