納棺とは故人を棺に納めることで、その際には最後のお別れとしての儀式を行います。

納棺をする前に「末期の水」をとり「死化粧」を施すほか、近年ではエンバーミングを施すこともあります。

納棺は、通夜の数時間前に行うことが一般的で、納棺にかかる費用は通常葬儀のパッケージに含まれています。

ただし、エンバーミングなどを行う場合はオプションとして別途費用の支払いが発生します。

納棺に立ち会うのは原則的には身内だけとなっておりますだ、深い付き合いがあった場合には同席することがあります。

故人の愛用品を副葬品として棺に入れることが可能ですが、基本的には燃えるものに限ります。

金属製のものなどは副葬品として入れることはできません。

納棺の作法は宗教・宗派・地域によって異なる場合があるので、不明の場合は葬儀会社の担当者に確認しておくといいでしょう。

また身内であるからといって納棺に必ず立ち会わなければならないわけではありません。

立ち会わなかったとしてもマナー違反ではないので、つらい場合は立ち会わなくてもかまいません。

お住まいの近くの互助会の資料請求が一括でできる!

資料請求された方限定で

無料エンディングノートを無料ダウンロード

「全国の互助会の資料請求」

納棺とは

納棺は、故人を棺に納めることですが、単に遺体を棺に入れるだけではありません。

一連の儀式として行われるものですので、その意味を知っておくとよいでしょう。

納棺の意味

納棺は通常通夜の前に行われます。

からだをきれいに清め、安らかに旅立てるように支度をしてあげます。

遺族にとっては、故人に直接触れられる最後の機会となりますので、そこで遺族にとっての慰めの時間となります。

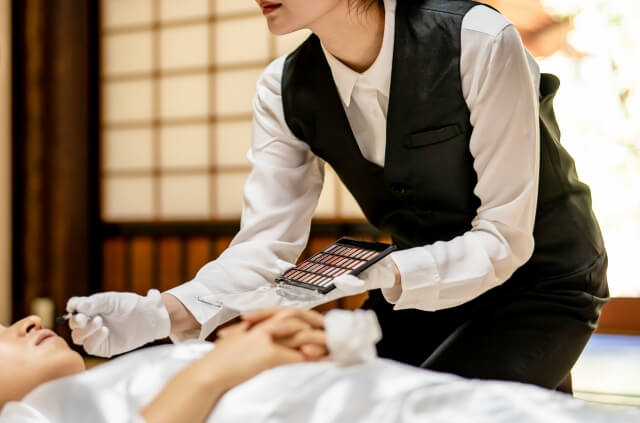

納棺師とは

納棺師とは映画「おくりびと」で一躍脚光を浴び知られるようになりました。

故人を棺に納める処置を行う専門職で、からだを清め、着替えを施して身支度をします。

生前のような表情が見られるようにメイクなども施します。

納棺をするには、特に資格は必要ではないため、通常は葬儀社のスタッフが行っています。

納棺を行う

身内の葬儀を経験したことがない場合は、納棺がどのように行われるのかよくわからない方もいるかもしれません。

ここでは、「納棺の行い方」について解説します。

納棺を行うタイミング、場所

納棺が行われるのは、通夜が始まる数時間前というのが一般的です。

通夜の開式時刻は、18~19時頃が多いため、納棺の儀式は「14~15時頃」に執り行われるようです。

納棺は、故人が安置されている部屋で行います。

斎場では、遺体が保管されている安置室と呼ばれる部屋で行います。

自宅であれば、座敷など畳の部屋、あるいは仏壇のある部屋で行います。

納棺にかかる時間

納棺にかかる時間は、「だいたい30分~1時間程度」が目安となります。

故人との最後の別れの時間でもあるのでゆっくり時間をとることもあり、2時間程の時間をかけて行う場合もあります。

納棺にかかる費用

葬儀プランの中に納棺の儀式が含まれている場合があります。

また、湯かんの分は別途オプションとなっているケースもあります。

この場合、湯かんと特別なメイク、死装束をセットにして「8万円~10万円程度」が相場です。

湯かんを行わず清拭のみにする、故人の愛用していたメイク道具を使って家族がお化粧を施す場合には費用は掛かりません。

「エンバーミング」という特殊技術を用いて、故人の生前の姿に近づけることを依頼する方も増えています。

この場合は15万円~25万円が別途かかります。

納棺の流れ

納棺の儀式に初めて立ち会う方も、どのような流れで行われるのかは知っておいたほうがいいでしょう。

ここでは「納棺の流れ」を紹介します。

末期の水をとる

納棺の儀式のはじめに、「末期の水」をとります。

末期の水とは、故人があの世に旅立つにあたって喉を潤してほしいという意味が込められています。

割りばしに脱脂綿を結わいつけてお椀に入れた水で湿らせ、故人の口に当て唇を潤します。

地域によっては、筆や鳥の羽、菊の葉っぱを使うところもあるようです。

末期の水をとる順番は、故人との関係が近い順となります。

湯かんを行う

「湯かん」とは、故人のからだをきれいにし、清める作業のことです。

昔は遺族が自宅の風呂を使ってからだや髪を洗っていましたが、負担が大きいことから葬儀社のスタッフや専門の業者が行うケースが多くなっています。

斎場に湯かんの設備があればそこで行いますが、ない場合には設備を備えた専用の車を使うこともあります。

また、場合によっては簡易的にアルコールで拭くことで済ませます。

死化粧を施す

故人が元気なころの表情に近づけるために、化粧を施します。

髪をとかして整え、顔ぞりをして、ファンデーション・チーク・口紅などでメイクをします。

死化粧は女性だけでなく、男性にも行うことがあります。

死装束を着せる

故人が最後に身につける衣装が「死装束」です。

仏式の場合は、あの世への旅路に出るということで上下白の着物の衣装を着せ、笠や脚絆などの小道具をつけます。

こうした衣装は葬儀プランに含まれており、葬儀社のスタッフが着付けをしてくれます。

近年では死衣装も多様化しており、故人の好きだった服を着せる場合などもあります。

棺に納める

遺体を棺に納めるのは、本来遺族が行っていましたが、近年では葬儀社のスタッフが行うのが一般的です。

その際に遺族は手を添えてあげるとよいでしょう。

棺に納めたら、胸の上で手を組ませ、仏式であれば数珠を持たせます。

副葬品を納める

遺体を棺に納めて死装束や髪を直したら、故人の愛用品や希望するものを一緒に棺に入れます。

副葬品として棺に一緒に入れていいものとダメなものについては後述します。

ふたをする

すべての儀式をやり終えたら、棺のふたをして合掌して納棺は終了します。

仏式の場合は七条袈裟という法衣を棺の上にかけますが、最近では使用しないことも多くなっています。

地域によっては棺のふたに釘を打習慣があります。

納棺に立ち会う

納棺に立ち会うのはどこまでの関係の人なのか、また立ち会う際の服装について紹介します。

納棺に立ち会う人

納棺に立ち会うのは、基本的に血縁の濃い身内だけです。

配偶者や子ども、孫といった関係の近い人たちに限り立ち合い、友人や仕事の関係者などは立ち会わないというのが一般的です。

納棺に立ち会う際の服装

納棺の儀式のあとは、通夜を行うという流れになるのがほとんどです。

そのため、多くのケースでは喪服を着用して納棺に立ち会います。

斎場にご遺体を安置してあり、そこで納棺を行うことが多いので喪服がよいでしょう。

自宅で納棺の儀式を行う場合は、平服でも問題ありません。

納棺の副葬品

副葬品は故人を弔うために棺にご遺体と一緒に納める愛用品などの品物のことです。

副葬品して入れられるものと入れられないものがあるので、確認しておきましょう。

入れられるもの

- 手紙やメッセージカード

- 好きだった食べ物

- 愛用した服

- 写真 など

紙製など燃えやすいものや燃やしても問題ないものであれば、副葬品として入れることができます。

入れられないもの

- 眼鏡、アクセサリーなどの貴金属類

- 硬貨、お金

- 金属製、プラスチック製、カーボン製、革製、ビニール製などのもの

- 厚い本 など

火葬炉の故障発生の原因になるものとして、副葬品として入れないように規定されています。

わからない場合は、葬儀会社の担当者に確認しておきましょう。

納棺の注意点

納棺を行う場合の「注意点」を確認しておきましょう。

納棺の方法は宗教・宗派、地域でも異なる

納棺の方法は宗教・宗派、地域でも異なるので、注意が必要です。

神式の場合も納棺の儀式として、末期の水・湯かん・死化粧を行いますが、死装束として白い「神衣」や「小袿」を着せます。

また、仏教でも浄土真宗は亡くなってすぐに成仏するという考え方があるため、死装束を用いません。

わからない場合は、事前に葬儀社のスタッフなどに確認しておくとよいでしょう。

納棺の立ち会いは強制ではない

納棺の立ち合いは身内の場合であっても強制ではありません。

参加しなかったとしてもマナー違反ではないので確認しておきましょう。

ご遺体の状態によっては、立ち会うのが辛い場合もあります。

無理のない範囲で立ち会うようにしましょう。

周りの人も強制しないように注意する必要があります。

【納棺とは?】知っておきたい意味や流れ、副葬品、注意点などを解説 まとめ

ここまで納棺の流れや副葬品、注意点などを解説しました。

納棺の儀式に立ち会った経験がない方も多いため、不安に思うかもしれません。

ひととおりの流れとマナーを知っておくと安心です。

納棺は関係の近い親族が、故人と直接お別れを告げる大切な時間です。

不明な点があれば、葬儀社の担当者などに事前に確認しておくことをおすすめします。

お住まいの近くの互助会の資料請求が一括でできる!

資料請求された方限定で

無料エンディングノートを無料ダウンロード

「全国の互助会の資料請求」